Концепция всемирной паутины, первоначально предложенная Николой Теслой в начале 1900-х годов, но была реализована лишь 60 лет спустя. Давайте совершим путешествие по истории Интернета.

В наши дни почти каждый человек в мире имеет доступ к Интернету и использует его для веб-серфинга, игр и всевозможных других задач. Но как все это появилось? Еще до того, как появились строительные блоки Интернета, инженеры рисовали в своем воображении глобальные сети данных.

В 1900-х годах Никола Тесла задумался о создании всемирной беспроводной системы. Затем, в 1930-х и 1940-х годах, появилась идея Пола Отлета (Paul Otlet) и Ванневара Буша (Vannevar Bush), касавшаяся системы хранения медиа и книг. Первые схемы Интернета мир увидел только в 1960-х годах.

ARPANET: Рассвет Интернета

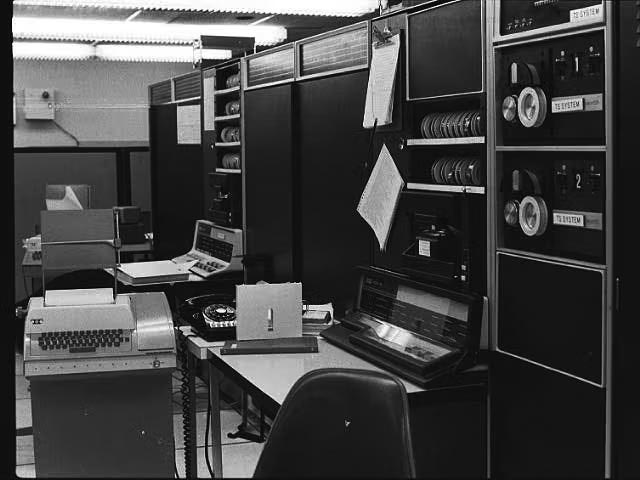

Все началось в 1969 году. В то время Агентство перспективных исследовательских проектов (Advanced Research Projects Agency, ARPA), получившее финансирование от Министерства обороны США, сформировало проект ARPANET. В то время, когда проектом руководил администратор ARPA Роберт Тейлор (Robert Taylor), фирма Bolt, Beranek, and Newman (BBN) помогала разрабатывать сетевое оборудование и программное обеспечение. Конечная цель ARPANET была проста – заставить компьютеры отправлять сообщения по сети на большие расстояния.

Для связи эти компьютеры использовали сетевой протокол NCP (Network Control Protocol), но у него были некоторые ограничения (Рисунок 1). Во-первых, он не мог адаптироваться к новым дополнениям, функциям или конфигурациям. Это означало, что для простого поддержания работоспособности его нужно было постоянно менять.

|

|

| Рисунок 1. | Узел коммутации пакетов (IMP) отправил первое сообщение в 1969 году. |

Увеличение сетевого трафика также означало, что этот протокол плохо справлялся со своей задачей, поскольку в нем отсутствовали механизмы маршрутизации и алгоритмы контроля перегрузок. Кроме того, возрастали риски утечки данных и несанкционированного доступа, поскольку в NCP не использовались средства защиты. И, наконец, NCP превратился в пожирателя пропускной способности, поскольку не мог эффективно использовать ресурсы.

В ARPANET использовалась коммутация пакетов – система, позволяющая компьютерам доставлять сообщения по сети. Два компьютера размером с дом – один в исследовательской лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а другой в Стэнфорде – подключились к сети 29 октября 1969 года, отправив и получив сообщение. Однако эта межузловая связь не сработала в полной мере. ARPANET попыталась отправить «LOGIN» на компьютер в Стэнфорде, но там получили только первые две буквы – «LO», после чего сеть ARPA вышла из строя.

Сообщения там, где есть @

Конечно, такой способ отправки сообщений стал интригующей концепцией для многих, в том числе и для специалистов. Поэтому они начали разработку усовершенствованных протоколов. Но им еще нужно было понять, каким образом сообщение достигнет нужного адреса.

В 1971 году программист ARPANET Рэй Томлинсон (Ray Tomlinson) решил, что использование символа «@» будет идеальным решением (Рисунок 2). И он оказался прав. Этот метод позволял отделить имя пользователя от имени компьютера. Например, сообщения будут адресоваться как «username@computername», аналогично электронным письмам.

|

|

| Рисунок 2. | Эти два компьютера ARPANET отправили друг другу первое в истории электронное сообщение. |

Первоначально университеты и научно-исследовательские институты использовали электронную почту для общения внутри своих сетей. Поскольку это оказалось практичным, программисты начали работать над способом доставки электронной почты вне этих сетей. По мере развития Интернета электронная почта стала важной частью общения. Только в 1990-х годах электронная почта получила более широкое распространение, так как интернет-провайдеры стали предлагать услуги электронной почты бесплатно.

В схватку вступает TCP/IP

В конце концов, к сети присоединились компьютеры университетов Калифорнии и Юты. В 1970-х годах к проекту ARPANET подключились дополнительные университеты, исследовательские центры и правительственные учреждения.

К 1974 году технология получила развитие благодаря предложению объединить похожие сети, и в это внесли свой вклад инженеры-программисты Винт Серф (Vint Cerf) и Боб Канн (Bob Kahn). Оба изобрели протокол управления передачей и интернет-протокол (TCP/IP) – стандартную коммуникационную модель, предназначенную для передачи данных по сетям.

С 1 января 1983 года ARPANET начала использовать TCP/IP, а инженеры работали над созданием «сети сетей», которая трансформировалась в современный Интернет. Протокол TCP/IP обеспечивал лучшую гибкость, повышенную безопасность, совместимость, масштабируемость и универсальность. Все эти факторы сделали его основным протоколом, заменившим NCP для улучшения связи.

Однако переход с NCP на TCP/IP не произошел мгновенно. Это связано с тем, что архитектура сети требовала обновления. В то же время шлюзы протоколов, известные как трансляторы, позволяли компьютерам на базе NCP отправлять сообщения компьютерам на базе TCP/IP.

Первый модем для ПК, финансирование NSF и DNS

В 1977 году мир Интернета пережил переходный момент, когда появился первый модем для ПК под названием Hayes 80-103A, изобретенный Деннисом Хейсом (Dennis Hayes) и Дейлом Хезерингтоном (Dale Heatherington). Постепенный отказ от ARPANET начался в 1980-х годах, когда ее цели были достигнуты. Все оставшиеся сети послужили предшественниками современного Интернета.

В 1980-х годах Интернет финансировался Национальным научным фондом (NSF), а не армией США. В это время NSF инвестировал в сети дальней связи, которые с 1981 по 1994 год служили основой Интернета. Затем развитие Интернета взял на себя частный сектор.

В 1984 году была внедрена система доменных имен (DNS), ставшая важнейшей частью Интернета. Она преобразовала доменные имена в удобочитаемые IP-адреса, заменив файловую систему Hosts.txt. Таким образом, пользователи могли вводить адрес веб-сайта, а не запоминать его числовой адрес.

IP-адреса, разработанные в рамках этого протокола, представляют собой строку символов, присвоенную устройству, подключенному к сети (Рисунок 3). В 1981 году

|

|

| Рисунок 3. | Упрощенная схема DNS (системы доменных имен). |

Интернет-протокол версии 4 (IPv4) стал стандартом, и по мере развития Интернета началось внедрение IP-адресов.

Гипертекстовая система революционизирует Всемирную паутину

В 1989 году сотрудник ЦЕРНа Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) придумал, как люди смогут узнавать и использовать Интернет (Рисунок 4). Его предложение заключалось в разработке сетевой гипертекстовой системы, позволяющей пользователям связываться и получать доступ к документам на компьютерах ЦЕРНа. Основные принципы и компоненты Всемирной паутины, предложенные Бернерсом-Ли, включали HTML, HTTP, URL и децентрализованную систему, хранящую данные, к которым можно получить доступ с подключенного к ней компьютера.

|

|

| Рисунок 4. | Блок-схема того, как мог бы работать Интернет, представленная Тимом Бернерсом-Ли. |

Этот метод эффективен, поскольку не требует обязательной централизации серверов, а расширение и масштабирование Интернета становится проще. Идея Бернерса-Ли была реализована в 1990 году, когда он запрограммировал Всемирную паутину, используя эту концепцию.