Pushkar Ranade, SuVolta, США

EE Times

На протяжении почти четырех десятилетий растущий рынок персональных компьютеров служил локомотивом развития кремниевых технологий и совершенствования цифровых транзисторов. Достигшая зрелости отрасль ПК и стремительная эволюция мобильных устройств обозначили новые тенденции. Куда пойдет отрасль дальше? Будет ли ARM постепенно наращивать производительность, или же Intel снижать потребляемую мощность?

На протяжении почти четырех десятилетий растущий рынок персональных компьютеров служил локомотивом развития кремниевых технологий и совершенствования цифровых транзисторов. Достигшая зрелости отрасль ПК и стремительная эволюция мобильных устройств обозначили новые тенденции. Куда пойдет отрасль дальше? Будет ли ARM постепенно наращивать производительность, или же Intel снижать потребляемую мощность?

Мерой успеха в новых условиях будет не только совершенство транзисторов, но и более высокая функциональность, меньшие размеры устройств, меньшая стоимость и меньшая потребляемая мощность. Эти перемены открывают широкие возможности для новых игроков и бросают вызов ветеранам рынка.

Intel и ARM: ЦП против систем-на-кристалле

Панораму поля битвы определяют два конкурирующих лагеря. По одну сторону фронта располагается вертикально интегрированная компания Intel, бесспорный лидер в кремниевой технологии и компьютерной архитектуре x86. По другую – горизонтально интегрированная ARM, лидер в разработке архитектуры недорогих маломощных систем.

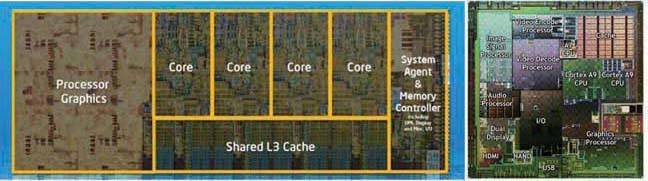

В то время как Intel открыла эру процессоров, ARM стала родоначальницей грандиозной экосистемы разработки и производства систем-на-кристалле (System-on-Chip – SoC). В мире процессоров функциональность чипа определяется, прежде всего, вычислительным ядром (например, Pentium или Athlon), и параметры транзисторов здесь играют ключевую роль. В мире SoC ядро – лишь один из множества высокотехнологичных блоков, каждый из которых, независимо от остальных, вносит самостоятельный вклад в общие характеристики системы.

Исторически сложилось так, что Intel, сосредоточившая основные усилия на уменьшении размеров транзисторов и улучшении их характеристик, в технологии SoC всегда отставала от лидеров на год-два. Вместо интеграции на кристалле разнородных функциональных блоков компания активно занималась масштабированием проектных норм. Поскольку облик сегодняшнего рынка во все большей степени определяется маломощной и недорогой портативной потребительской электроникой, и SoC преобладают в производственных планах полупроводниковых фабрик, можно ожидать, что Intel постарается укрепить свои позиции в пространстве SoC.

|

|

|

Процессор Intel Ivybridge |

SoC NVIDJA Tegra 2 |

Между тем экосистема ARM неуклонно проникает в нишу высоких технологий, в которой до сих пор традиционно доминировала Intel. Эта тенденция наглядно иллюстрируется утверждением Microsoft, что ее новая ОС Windows 8 будет поддерживать SoC. Выросшее на архитектуре x86 господство союза Intel-Microsoft подходит к концу, и флагманская ОС Microsoft теперь будет управлять процессорами SoC в широчайшем спектре мобильных приложений, создаваемых такими партнерами, как Qualcomm и Nvidia. Таким образом, с расцветом эры SoC наступает стратегический переломный момент, как для Intel, так и для экосистемы ARM.

Закон Мура в эпоху SoC

ЦП уходят на второй план по отношению к SoC, и полупроводниковая промышленность пересматривает свои приоритеты. Одновременно полупроводниковые технологии приближаются к пределу, когда выигрыш от уменьшения проектных норм становится все более незначительным с точки зрения таких ключевых показателей, как производительность, потребляемая мощность и цена. Приближается еще одна точка перегиба, когда, по словам Гордона Мура, «дальнейшее уменьшение размеров ничего не даст».

В пророческом интервью, данном в 2001 году, Мур утверждал, что точкой перегиба будет период где-то между 2010 и 2020 годами. По мере того, как закон Мура постепенно перестает работать, а SoC переживают расцвет, растущее влияние экосистем будет определять дальнейший путь развития электроники в значительно большей степени, чем традиционный критерий стоимости одного логического вентиля. КМОП технология должна адаптироваться к этой изменяющейся ситуации, так как ей суждено оставаться основой инноваций и в новой эре. Некоторые тенденции уже указывают на приближение к точке перегиба, предсказанной Муром.

Транзистор, как локомотив технологии

С тех пор, как проектные нормы достигли 90 нм, Intel захватила и не разу не отдавала первенства в создании новых архитектур транзисторов. Порой, целесообразность концентрации усилий Intel на технологических аспектах подвергалась сомнению, но, в конечном счете, оказывалась оправданной в связи с неспособностью полупроводниковой промышленности реализовать альтернативные варианты. Этому способствовали, по крайней мере, три волны инноваций:

- кремний на изоляторе (IBM) вместо полупроводниковой подложки (Intel) в 1990-х годах,

- подложка из кремния, напряженного по двум осям (IBM) вместо одной (Intel) в начале 2000-х,

- осаждение металлического затвора первым (альянс IBM) вместо осаждения последним (Intel) в конце 2000-х.

Трудоемкость и сложность изготовления транзисторов с металлическим затвором уже изменили расстановку сил в полупроводниковой отрасли. Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем и один из главных конкурентов Intel, тайваньская компания TSMC, начала поставку пластин, изготовленных по этой технологии, только в 2011 году – почти на 4 года позже Intel.

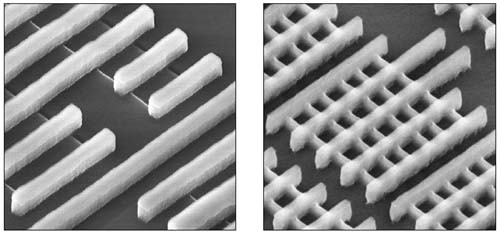

Четвертая волна инноваций принесла в 2010-х годах непланарные трехмерные транзисторы (рисунок внизу), которые позволят Intel существенно укрепить свое лидерство в технологии производства особо сложных и совершенных транзисторов.

|

|

|

Разработанный Intel непланарный трехмерный транзистор (справа) в сравнении с традиционным планарным транзистором (слева). |

Производители полупроводников, которые попытаются подражать Intel, столкнутся с необходимостью огромных капиталовложений в разработку, оснащение производства и обеспечение переносимости проектов. Кроме того, серьезные риски полупроводниковых фабрик связаны с неопределенностью сроков и результатов освоения новой технологии, так как возможность интеграции трехмерных транзисторов в SoC (цифровые/ аналоговые/ пассивные/ радиочастотные компоненты) до сих пор никем не проверялась и остается неизвестной. В тоже время Intel не только обладает достаточной финансовой мощью, чтобы противостоять этой неопределенности, но и может позволить себе монопольно устанавливать собственные правила разработки технологий и архитектуры конечных продуктов.

Кремниевым фабрикам, наоборот, необходимо сохранить максимальную гибкость, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на самые разнообразные запросы заказчиков и не ограничивать себя узкими рамками проектных норм.

Те компании, которые предпочтут продолжать использование планарной технологии, безусловно, выиграют в затратах времени и финансовых средств, но, пытаясь увеличивать полезную отдачу с каждого ватта потребляемой мощности, неизбежно столкнутся с необходимостью значительных инноваций. Архитектура трехмерных транзисторов и физические ограничения планарных обозначат еще один важный переломный момент в методах масштабирования КМОП микросхем.

Экосистема, как локомотив технологии

Привлекать большие силы и средства для совершенствования транзисторов Intel начала на том этапе компьютерных войн, когда практически единственным критерием оценки процессора была его тактовая частота. Пока Intel была сосредоточена на улучшении характеристик транзисторов, полупроводниковые фабрики занимались адаптацией созданных Intel инноваций к интеграции в собственные SoC. Кроме того, они настойчиво работали над масштабированием транзисторов с металлическим затвором и снижением их цены.

В то время как Intel поставила перед собой задачу ограниченной вертикальной функциональной интеграции, кремниевые фабрики разрабатывали транзисторы, отвечающие разнообразным запросам множества партнеров, и оптимизировали их под каждый конкретный функциональный блок (ЦП, графический процессор, радио, модем, GPS и т.д.).

![]()

Эта гигантская экосистема оказывает сильное стимулирующее воздействие на переход к новой архитектуре транзисторов. Но и без самых современных транзисторов полупроводниковые фабрики в гораздо большей степени подготовлены к вхождению в эру SoC. TSMC объявила о том, что с 2012 года начнет поставки сверх высоко интегрированных SoC изготовителям мобильных систем. Процессоры будут изготавливаться по технологии 28 нм и, скорее всего, станут новым стандартом стоимости, потребляемой мощности и возможностей соединения.

Например, процессор Snapdragon компании Qualcomm вполне может стать SoC с самой высокой степенью интеграции, и начнет работать под управлением ОС Windows 8 уже в 2012 г. Если на пространстве процессоров преимущество Intel сегодня бесспорно, экосистема занимает доминирующие позиции на системном уровне и готова завоевать пространство SoC.

«Дальнейшее уменьшение размеров ничего не даст»

Геометрическое масштабирование транзисторов с проектными нормами ниже 80 нм наталкивается на трудности, связанные с дифракционными ограничениями традиционной литографии. Для дальнейшего снижения размеров необходимо использовать новые решения, такие как двойное или тройное шаблонирование и множественное структурирование. Методы экспонирования с использованием глубокого ультрафиолетового излучения (EUV) почти десять лет разрабатываются в качестве преемника 193-нм иммерсионной литографии, но остаются очень дорогими, малопроизводительными, и характеризуются низкими показателями окупаемости инвестиций (ROI).

Поскольку полупроводниковые фабрики опережают Intel в развитии техники масштабирования транзисторов с металлическим затвором, им первым удастся преодолеть ограничения иммерсионной литографии, внедрив современные технологии шаблонирования и, в конечном счете, EUV-экспонирования. Но даже тогда совокупная стоимость шаблонирования будет настолько высока, что ожидаемая цена одного вентиля при переходе на 20-нанометровые проектные нормы не изменится, или даже вырастет.

Маловероятно, что перейти на трехмерные транзисторы и новые технологии шаблонирования кремниевым фабрикам удастся в течение обычного двухлетнего цикла разработки. 28/20-нанометровые нормы будут внедряться и жить очень долго, так как фабрикам придется бороться как с возрастающей ценой и сложностью производства, так и с традиционными проблемами масштабирования. Это будет еще одним переломным моментом в трансформации классического критерия закона Мура «цена/количество вентилей».

Цена выполняемой функции

В эпоху SoC на смену критерию «цена/количество вентилей» приходит «цена/количество выполняемых функций». Размещение на кристалле максимально возможного количества устройств при минимальной цене и потребляемой мощности – вот новый ориентир для разработчиков. Однако с ростом функциональности стремительно увеличивается стоимость разработки.

Создание чипа с проектными нормами 28 нм стоит порядка $200 млн., в то время как при проектных нормах 45 нм аналогичную схему можно разработать за $100 млн. Основная часть увеличения цены обусловлена сложностью разработки, однако стоимость масок и встроенного программного обеспечения также возрастают.

Таким образом, архитектура самых дешевых транзисторов, наилучшим образом подходящих для создания сложных функциональных блоков SoC, и будет определять вектор развития электроники в предстоящие годы. И, поскольку сроки разработки новых технологий постоянно увеличиваются, а время жизни продуктов, сделанных на их основе, сокращается, производители полупроводников будут стремиться извлечь максимум из существующих транзисторных технологий, прежде чем переходить к новым.

Итак, мы наблюдаем приближение смены парадигм. По мере того, как масштабирование будет упираться в стену физических и экономических ограничений, полупроводниковая индустрия продолжит вложения в инновации в еще больших объемах, чем прежде. Но, скорее всего, эти инновации будут сосредоточены не на масштабировании самой геометрии, а на продлении жизни существующей.