Введение

Основной причиной кондуктивных (передаваемых по проводам) и индуктивных (передаваемых через электромагнитное поле) помех, создаваемых импульсными преобразователями постоянного напряжения, являются резкие изменения напряжений (dv/dt) и токов (di/dt) в моменты коммутации силовых транзисторов. Одним из эффективных способов решения этой проблемы является оптимизация взаимного расположения элементов преобразователя, а также соединительных проводников печатной платы. Поиск наилучшего расположения компонентов стал особенно актуален после появления мощных арсенид-галлиевых транзисторов, обладающих высокой скоростью переключения. Однако и при использовании традиционной кремниевой элементной базы этот вопрос не следует игнорировать, поскольку импульсные преобразователи очень часто используются в автомобильной и телекоммуникационной технике, чувствительной к качеству питающих напряжений и к окружающей электромагнитной обстановке.

В этой статье приведены методы уменьшения уровня электромагнитных помех, создаваемых импульсными преобразователями, силовая часть которых строится по полумостовым схемам и состоит из двух мощных MOSFET, управляемых контроллером. В частности, будет рассмотрено влияние величины индуктивности паразитного контура силовой коммутируемой цепи на амплитуду нежелательных переходных процессов, являющихся основной причиной электромагнитных помех.

Традиционные варианты размещения элементов

Чаще всего элементы мощного полумостового каскада, образованного, в данном примере, транзисторами Q1 и Q2 в корпусах SON с размерами 5 × 6 мм, располагают на одной стороне печатной платы так, как показано на Рисунке 1. При такой компоновке основным источником электромагнитной помехи является токовый контур, образованный силовыми транзисторами и ближайшим к ним входным фильтрующим конденсатором Cin1. Как видно из рисунка, площадь образовавшейся токовой петли равна приблизительно 20 мм2, поэтому, даже несмотря на то, что второй слой платы (L2) соединен с общим проводом (GND) и выполняет функцию экрана, уменьшающего уровень излучения, индуктивность этого паразитного контура превышает 1 нГн, что является достаточно большим значением для многих приложений.

|

|

| Рисунок 1. | Печатная плата синхронного понижающего преобразователя постоянного напряжения с традиционным размещением элементов. |

Чуть более эффективным, с точки зрения электромагнитной совместимости, случаем размещения элементов является вариант, при котором транзистор верхнего плеча Q1 устанавливается повернутым на 90° относительно транзистора, подключающего силовой дроссель к общему проводу (Рисунок 2). Такое расположение позволяет, во-первых, улучшить условия охлаждения транзистора Q1 за счет его установки на печатный проводник большей площади, а во-вторых, переместить конденсатор Cin1 ближе к силовым транзисторам и уменьшить размеры его корпуса до 0603. Кроме того, подобная U-образная компоновка позволяет сократить длину общего проводника, соединяющего входные и выходные конденсаторы с истоком транзистора нижнего плеча.

|

|

| Рисунок 2. | Печатная плата синхронного понижающего преобразователя постоянного напряжения с лучшим размещением элементов. |

Оптимизированное размещение элементов

Расположение элементов с намного меньшей площадью петли паразитного контура показано на Рисунке 3. В этом варианте высокочастотный ток замыкается по первому (относительно слоя, на котором расположены элементы силовой части преобразователя) внутреннему слою многослойной печатной платы. При такой компоновке пути протекания высокочастотного тока оказываются расположенными друг над другом, в результате чего площадь поперечного сечения паразитной петли уменьшается до 2 мм2. Кроме того, встречно-параллельное протекание прямого и обратного токов взаимно компенсирует создаваемые ими магнитные поля, что еще больше уменьшает паразитную индуктивность.

|

|

| Рисунок 3. | Печатная плата синхронного понижающего преобразователя постоянного напряжения с оптимизированным размещением элементов. |

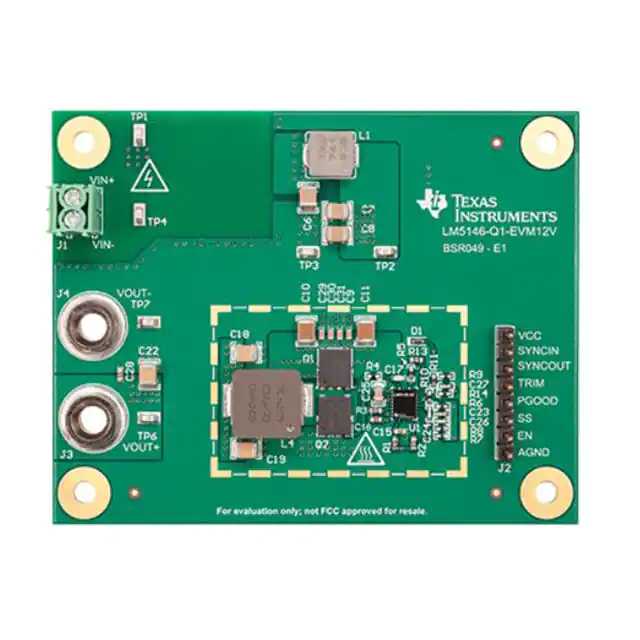

Чтобы сформировать законченное представление об оптимальной компоновке элементов импульсных преобразователей, на Рисунке 3 показан чертеж печатной платы понижающего преобразователя на основе контроллера LM5146-Q1, способного работать с входным напряжением, достигающим 100 B. При необходимости уровень электромагнитного излучения этого узла можно дополнительно уменьшить, поместив его элементы в защитный экран, который можно припаять к специализированным контактным площадкам, расположенным по периметру области размещения преобразователя.

Принцип взаимной компенсации электромагнитных полей, создаваемых паразитным контуром, хорошо виден на Рисунке 4, где показано поперечное сечение печатной платы рассмотренного преобразователя. Из рисунка видно, что высокочастотный ток через переходные отверстия замыкается по соединенному с общим проводом слою L2, расположенному в непосредственной близости от слоя L1, на котором расположены элементы преобразователя.

|

|

| Рисунок 4. | Путь протекания тока паразитного контура по проводникам печатной платы. |

Важную роль в подавлении электромагнитных помех играет батарея из четырех параллельно соединенных керамических конденсаторов емкостью 10 нФ, обозначенных на Рисунке 3 как Cin1 – Cin4. Эти конденсаторы должны быть небольшого размера, например, 0402 или 0603, и располагаться как можно ближе к стоку транзистора верхнего плеча Q1. Из-за малых размеров эти элементы будут иметь низкое значение эквивалентной последовательной индуктивности (Equivalent Series Inductance, ESL) и, соответственно, высокое значение собственной резонансной частоты (Self-Resonant Frequency, SRF), что обеспечит их емкостную реакцию в более широком диапазоне частот. Отрицательные выводы этих конденсаторов соединяются с общим полигоном слоя L2 с помощью нескольких переходных отверстий диаметром 0.3 мм, что также уменьшает индуктивность этого участка цепи.

Уменьшение электромагнитного излучения достигается также и за счет минимизации площади силовой части полигона коммутируемого узла, который, в данном примере, практически полностью состоит из контактных площадок, предназначенных для установки силового дросселя и полевых транзисторов. Немаловажную роль играет также и расположение на одной стороне печатной платы других проводников, связанных с коммутируемым узлом, в частности, проводников, соединенных с выводами SW и BST контроллера. Отсутствие переходных отверстий в этих цепях означает, что элементы с высоким значением dv/dt не появятся на другой стороне печатной платы. А это, в свою очередь, позволит избежать нежелательных высокочастотных токов в эталонной заземляющей пластине во время испытаний на электромагнитную совместимость.

И последним решением, благоприятно влияющим на уровень электромагнитной совместимости, является размещение двух выходных керамических конденсаторов Cout1 и Cout2 с разных сторон силового дросселя. Разделение тока перезаряда выходного конденсатора на две равные части позволяет как взаимно компенсировать магнитные поля, создаваемые ими, так и, за счет уменьшения активного сопротивления, уменьшить разницу потенциалов точек, связанных с общим проводом, сводя к минимуму эффект «отскока земли» («Ground Bounce» Effect).

Результаты тестирования

Осциллограммы напряжения коммутируемого узла преобразователя с оптимизированным расположением элементов (Рисунок 3), снятые широкополосным осциллографом, показаны на Рисунке 5а. Из рисунков видно, что при индуктивности паразитного контура около 500 пГн нежелательные колебания напряжения в этой части схемы («звон») практически отсутствуют. Кроме того, оптимизация размещения элементов позволяет уменьшить выброс напряжения в момент включения транзистора верхнего плеча и практически свести к нулю отрицательные выбросы в момент его выключения, что позволяет сделать вывод о меньшей эмиссии электромагнитных помех в области частот выше 30 МГц.

|

|

| Рисунок 5. | Осциллограммы напряжения коммутируемого узла преобразователя с оптимизированным (а) и традиционным (б) расположением компонентов. |

Для сравнения на Рисунке 5б показаны аналогичные осциллограммы преобразователя с традиционным расположением элементов (Рисунок 2), работающего в том же режиме. Как видно из рисунка, в этой схеме выбросы напряжения в момент включения транзистора верхнего плеча приблизительно на 4 В больше, чем в схеме с оптимизированным размещением элементов.

Размещение элементов мощных преобразователей

Для увеличения выходного тока преобразователей используют параллельное соединение транзисторов. В этом случае они должны размещаться на плате так же, как и в схеме, показанной на Рисунке 3. Пример такой компоновки, в которой в силовой части преобразователя используются четыре мощных полевых транзистора, – по два в каждом плече – приведен на Рисунке 6.

|

|

| Рисунок 6. | Расположение элементов мощного преобразователя с параллельно соединенными транзисторами. |

Так же как и в предыдущей схеме, высокочастотные токи паразитных контуров протекают через малогабаритные керамические конденсаторы типоразмера 0603, в то время как токи низкой частоты замыкаются через входные конденсаторы большей емкости типоразмера 1210.

Купить LM5146-Q1 на РадиоЛоцман.Цены

Купить LM5146-Q1 на РадиоЛоцман.Цены