Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2011

Среди множества проектов NASA, объединенных общим названием New Millennium (Новое тысячелетие), особое место занимает космическая миссия Space Technology 5 (ST5).

Целью миссии была отработка ряда технологических, научных и организационных решений для использования в будущих космических экспериментах.

В рамках этой программы в марте 2006 года NASA запустила трио экспериментальных спутников, чтобы посмотреть, на что способна эта тройка, получившая неофициальное называние «бакены».

|

|

| Рисунок 1. | Спутник ST5 в сборочном цехе. |

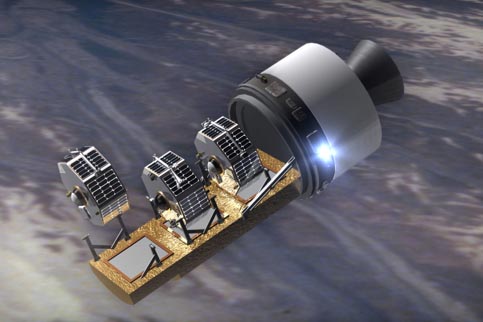

Поскольку каждый из спутников с полной заправкой топливом весил всего лишь 55 фунтов (25 кг) и имел размер не больше торта (Рисунок 1), для выведения на орбиту всех трех аппаратов использовалась небольшая крылатая ракета-носитель «Пегас», запускаемая с борта самолета L-1011 (Рисунок 2). После того, как ракета была поднята на высоту 12 км, последовательным включением трех маршевых ступеней за 10 минут она доставила в космос специализированную платформу с установленными на ней спутниками (Рисунок 3), вслед за чем, с интервалом 3 минуты, спутники были выведены на заданную эллиптическую орбиту высотой от 300 до 4570 км (Рисунок 4).

|

|

| Рисунок 2. | Запуск крылатой ракеты «Пегас» со спутниками ST5 с борта самолета-носителя L-1011 (фото NASA). |

|

|

| Рисунок 3. | Специализированная платформа ракеты «Пегас» со спутниками ST5. |

|

|

| Рисунок 4. | Спутники ST5 на околоземной орбите (рисунок NASA). |

90-дневный полет позволил испытать целый ряд технических новинок, среди которых выделялись миниатюрные магнитометры, высоко-эффективные солнечные батареи и чрезвычайно странные на вид, но исключительно эффективные микроантенны (Рисунок 5).

|

|

| Рисунок 5. | Антенна X-диапазона для миссии НАСА Space Technology 5. |

Научная цель миссии заключалась в измерении магнитосферы Земли с помощью трех микроспутников. Для связи с наземными станциями слежения каждый спутник был снабжен двумя антеннами X-диапазона. Имеющая необычную структуру антенна разрабатывалась таким образом, чтобы удовлетворить полному перечню предъявляемых требований. Прежде всего, антенна должна была иметь широкую диаграмму направленности, круговую поляризацию и неизменный импеданс в широкой полосе частот. Для сравнения, при традиционном подходе, для выполнения поставленной задачи пришлось бы использовать спиральную или квадрифилярную антенну.

Ручная разработка и оптимизация антенн – занятие долгое и трудоемкое, весьма дорогостоящее, требующее от конструкторов значительных знаний и опыта.

Ученые из группы Эволюционных систем одного из исследовательских центров NASA разработали компьютерную программу, отбирающую наиболее совершенные конструкции из множества сгенерированных образцов, и использующую их в качестве прототипов (родителей) для конструирования (развития) следующего поколения антенн.

Программа, использующая эволюционные алгоритмы, выполнялась на тридцати пяти компьютерах, объединенных в сеть (Рисунок 6). Конструирование антенны ST5 началось со случайно выбранной конфигурации, последовательно улучшавшейся в процессе эволюции. За десять часов, которые потребовались кластеру компьютеров, чтобы завершить работу, было сгенерировано несколько сотен тысяч вариантов антенны (Рисунок 7).

|

|

| Рисунок 6. | Стойка с компьютерами, на которых выполнялось конструирование антенны ST5. |

|

| Первое поколение |

Среднее поколение | Последнее поколение |

| Рисунок 7. | Этапы эволюции антенны. |

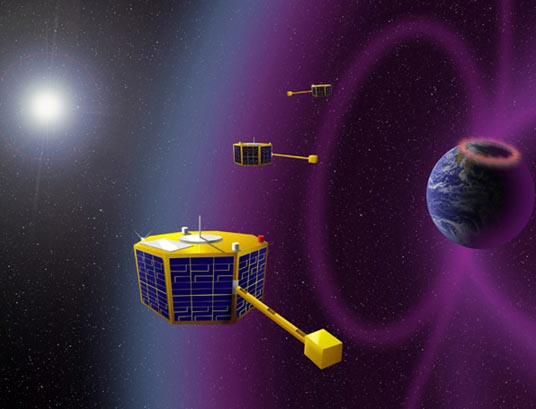

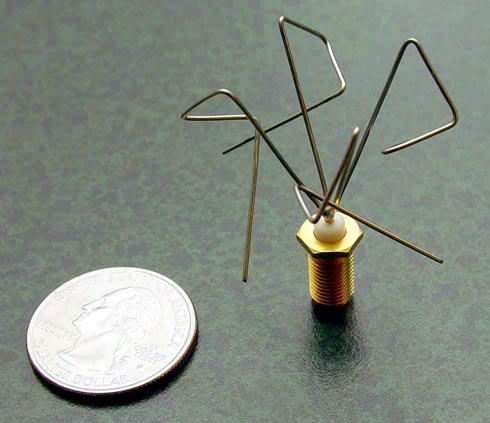

В результате, был создан ряд образцов антенн, самые удачные из которых получили названия и были рекомендованы к установке на спутники. Образцы таких антенн показаны на Рисунке 8. (Используемая для сравнения монета в ¼ доллара имеет диаметр 25 мм).

|

|

| Рисунок 8. | Антенны ST5-104-07 (слева), ST5-4W-03 (в центре) и ST5-3-10 (справа). |

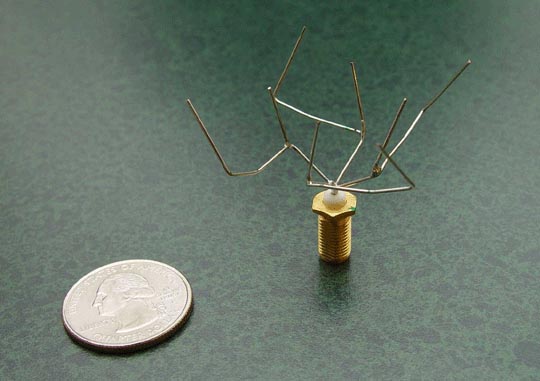

Окончательный выбор был сделан в пользу антенны ST5-33-142-7, показанной на Рисунке 9.

|

|

| Рисунок 9. | Антенна ST5-33-142-7. |

Техническим заданием на антенны предусматривались следующие значения основных параметров:

|

Частота передачи

|

8470 МГц

|

|

Частота приема

|

7209.125 Мгц

|

|

КСВ

|

< 1.2 : 1 на частоте передачи

|

|

< 1.5 : 1 на частоте приема

|

|

|

Диаграмма

направленности |

0 dBiC, 40° ≤ θ ≤ 80°,

0° ≤ φ ≤ 360° |

|

Поляризация

|

Круговая

|

|

Входной импеданс

|

50 Ом

|

|

Диаметр

|

< 15.24 см

|

|

Высота

|

< 15.24 см

|

|

Масса антенны

|

< 165 г

|

Как видно из Рисунка 9, в части габаритов и массы, параметры разработанной антенны оказались на порядок лучше требований технического задания, сформулированного инженерами NASA на основании объективных требований и субъективного личного опыта разработки «классических» антенн.

Остальные характеристики антенны также превзошли все ожидания. Для сравнения, можно взглянуть на Рисунок 10, на котором, приведенные к общему масштабу, изображены диаграммы направленности в плоскости θ для обычной спиральной квадрифилярной антенны и антенны ST5-33-142-7.

|

|

| Рисунок 10. | Сравнение диаграмм направленности: спиральной квадрифилярной антенны (зеленый) и антенны, разработанной для миссии ST5 (красный). |

Разработанные для миссии ST5 антенны называются эволюционными. Эволюционные антенны – это антенны, полностью или частично сконструированные методами компьютерного проектирования с использованием алгоритмов, имитирующих процессы эволюции по Дарвину. Первые эволюционные антенны появились в середине 90-х годов прошлого века вследствие работ Michielssen, Altshuler, Linden, Haupt, и Rahmat-Samii. В большинстве случаев для разработки эволюционных антенн используются генетические алгоритмы.

Сконструированная антенна ST5-33-142-7 имеет совершенно парадоксальный внешний вид, однако, отличается исключительной функциональной эффективностью.

Во-первых, к этой антенне нужно подводить меньшую мощность. Усиление антенны ST5-33-142-7 достигает 2…4 дБ в широком диапазоне углов возвышения. Это расширяет диапазон углов, в котором может обеспечиваться максимальная пропускная способность канала передачи данных. Кроме того, антенна забирает меньше мощности от солнечных батарей и аккумуляторов.

Во-вторых, эволюционная антенна не нуждается ни в согласующих, ни в фазирующих цепях, исключая целых два этапа из процесса конструирования и изготовления антенны. Для согласования с антенной может использоваться простейшая линия передачи, хотя, как показывают результаты моделирования, никакой необходимости в ней нет.

В-третьих, эволюционная антенна создает более однородную область покрытия, так как диаграмма направленности в направлении, представляющем наибольший интерес (между 40° и 80°), имеет гладкую форму с очень незначительными неровностями. Это обеспечивает надежную устойчивую работу при изменениях угла возвышения относительно земной поверхности.

Технология эволюционного синтеза имеет большой потенциал для того, чтобы разрабатывать антенны лучше, дешевле и быстрее, чем раньше. Подтверждение тому – три спутника стартовавшей 22 марта 2006 года миссии ST5, на которых отправились в космос первые в мире искусственно развитые объекты.