Эта статья не столько про сам коммутатор, сколько о необходимости тщательно оценивать все возможные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации разрабатываемого устройства, чтобы устранить их на этапе проектирования.

«Русский мужик задним умом крепок» – истинная правда, и в справедливости этой пословицы я убедился, когда провел рабочие испытания 15-амперного стабилизатора тока для регулирования светового потока LED-осветителя. Источник света предназначался для экспериментов с фотоприемниками вообще и солнечными панелями в частности. Как известно, параметры солнечных панелей фиксируются при мощности светового потока 1000 Вт/м2.

Для достижения такой удельной мощности солнечная панель должна располагаться весьма близко к источнику света, а для равномерного освещения всех элементов панели источник света должен иметь геометрические размеры, совпадающие с размерами фоточувствительной области панели. В процессе экспериментов источник света и фотоприемник могут сильно нагреваться, что исказит результаты измерений. Поэтому световой импульс должен быть коротким, но достаточным для фиксации результата измерения в рабочей тетради. Можно, конечно, полностью автоматизировать процесс, так как сделано в промышленных установках выходного контроля готовой продукции на линиях производства солнечных панелей. Можно, но не нужно, так как временные и материальные затраты будут несоизмеримы с практической ценностью результатов.

Итак, мой стабилизатор тока позволял регулировать ток от 50 мА до 15 А путем плавной регулировки двумя многооборотными (грубо и точно) потенциометрами. При испытаниях с резистивной нагрузкой он показал прекрасные результаты, а все перечисленные выше технические детали испытаний я решил учесть при создании испытательного стенда.

Однако после сборки стенда и рабочего испытания стабилизатора выяснилось, что, несмотря на внушительные радиаторы светодиодов и их принудительное охлаждение, световой поток «плыл» в процессе регулировки, а расстояние в 10 см от поверхности светодиодных матриц до фотоэлементов слишком велико, и нужный световой поток не достигается. Доработка стенда и уменьшение расстояния до 6 см позволило получить нужную мощность светового потока, однако вместе с этим увеличился и нагрев фотоэлементов, что также сказалось на точности измерений.

Вот тут-то пословица и сработала…

Вариант с предварительной регулировкой тока, паузой на охлаждение рабочих элементов и последующим коротким включением кнопкой для фиксации результатов как-то не впечатлил, поскольку нужно было добавлять контроль температуры светодиодов и фотоэлементов, да и сам процесс эксперимента был бы похож на медитацию.

Проблему решил бы ступенчатый коммутатор с фиксированными значениями тока, который позволял быстро выбирать нужный режим. Дополнительным плюсом такого решения становилась возможность проводить сравнительный анализ солнечных панелей разного типа при фиксированных значениях светового потока.

Стабилизатор тока был собран в литом корпусе от автомобильного аудио-усилителя с высотой внутренней полости 20 мм и размерами передней панели 150×35 мм, то есть вариант размещения кнопок с зависимой фиксацией отпадал сразу. Внутреннее пространство для размещения коммутатора складывалось из объема удаляемого потенциометра точной регулировки и свободной площади платы стабилизатора тока размером 40×60 мм.

Наилучшим вариантом являлся бы многополюсный галетный переключатель, так как сразу решались проблемы и коммутации, и визуальной индикации, но переключатели с диаметром галет меньше 30 мм у меня отсутствовали.

В поисках «плодотворной дебютной идеи» прошло несколько дней…

Сам собой напрашивался вариант с электронными ключами, управляемыми счетчиком Джонсона, на счетный вход которого подавались бы импульсы от нажатия кнопки. Однако невозможность вернуться на предыдущую позицию сразу ставила крест на этой идее.

Вариант с энкодером и реверсивным счетчиком вкупе с ЦАП наверно подошел бы, но оставались проблемы с визуальной индикацией состояния счетчика.

Энкодер плюс микроконтроллер, плюс линейный индикатор – неплохой вариант, но не для меня, поскольку я использую в своей работе достаточно дорогие 32-разрядные контроллеры.

…Время шло, а решение не находилось. Как всегда в таких случаях, я занялся доработкой и настройкой импульсного анализатора – долгостроя длиной в восемь лет. Основой анализатора является быстродействующий параллельный 64-канальный АЦП на компараторах LM393, структура которого очень похожа на структуру широко известной микросхемы LM3914. «Погоняв» анализатор с разной плотностью потока входных импульсов и убедившись, что больному хуже не стало, я, подобно Архимеду, воскликнул (про себя, конечно): «Эврика!»

Решено, мой коммутатор будет использовать микросхему LM3914, управляемую обычным переменным резистором – АЦП и драйвер индикатора в одном флаконе!

|

|

| Рисунок 1. | Принципиальная схема коммутатора на базе LM3914. |

Принципиальная схема коммутатора представлена на Рисунке 1, а внешний вид передней панели стабилизатора тока – на Рисунке 2.

|

|

| Рисунок 2. | Лицевая панель стабилизатора тока с индикацией положения коммутатора и величины тока в нагрузке. |

Поскольку микросхема LM3914 по популярности в любительской среде не уступает знаменитой TL494, то останавливаться на описании работы этой микросхемы не имеет смысла.

Отмечу только несколько особенностей работы LM3914 в этой схеме. Обычно светодиоды подключаются непосредственно к выходам стабилизаторов тока, значение которого может изменяться только для всех светодиодов одновременно. Это очень хорошо для линейных одноцветных индикаторов, но для индикатора с разным цветом сегментов это не лучшее решение. Дело в том, что для одинакового восприятия яркости свечения сегментов индикатора ток зеленых сегментов должен быть примерно в 10 раз меньше тока желтых или синих сегментов и в 5 раз меньше, чем ток красных сегментов. Поэтому светодиоды в схеме на Рисунке 1 подключены к выходам микросхемы А1 через резисторы с разными номиналами.

Известной особенностью LM3914 является паразитная подсветка первого сегмента. Устраняется это подключением резистора R4 между плюсовой шиной и выходом «1» микросхемы А1.

Кратко рассмотрим работу схемы. Пусть исходно движок резистора R1 находится в крайнем левом положении. На всех выходах микросхемы А1 присутствует высокий потенциал, на выходах инверторов микросхем DD1 – DD2, соответственно, логический «0». Все электронные ключи микросхем DD3 – DD5 находятся в разомкнутом состоянии, напряжение на выходе схемы равно 0.

При повороте движка резистора R1 вправо напряжение на входе микросхемы А1 растет, зажигается первый сегмент индикатора, на выходе «1» микросхемы А1 появляется низкий уровень, а на выходе инвертора DD2.4 – логическая «1». Электронный ключ DD5.2 замыкается, и на выходе появляется напряжение 0.5 В, соответствующее нижней ступени делителя RД1 – RД10, запитанного от прецизионного стабилизатора напряжения 2.5 В, выполненного на микросхеме LM431.

При дальнейшем вращении движка потенциометра R1 последовательно загораются все сегменты индикатора, а на выходе схемы появляется растущее напряжение от 0.5 В до 2.5 В, управляющее уровнем выходного тока стабилизатора.

LM3914 имеет особенность одновременного включения двух соседних компараторов, когда входное напряжение меньше уровня отключения одного компаратора, но выше уровня включения другого.

В нашем случае следует очень постараться, чтобы вращением движка потенциометра R1 достичь эффекта одновременного свечения двух соседних сегментов индикатора, поэтому влиянием этого эффекта на работу нашего коммутатора мы пренебрегаем.

В заключение я выражаю надежду, что мой опыт преодоления последствий упомянутой выше пословицы, поможет мастерам перед началом конструирования какого-либо устройства тщательно учитывать все особенности его эксплуатации.

Дополнение

Эта статья уже была отправлена в журнал, однако пытливая мысль перфекциониста продолжала искать способы упрощения схемы, показанной на Рисунке 1.

Ниже приведен более простой вариант получения на выходе схемы десяти фиксированных значений напряжения.

В схеме, показанной на Рисунке 3, микросхема LM3914 работает в режиме «светящийся столбик», когда число светящихся сегментов индикатора соответствует числу сработавших компараторов АЦП.

|

|

| Рисунок 3. | Использование LM3914 в качестве коммутатора токов для последующего преобразования суммы этих токов в напряжение. |

На Рисунке 3 мы видим, что к каждому выходу LM3914 дополнительно подключена цепочка из развязывающего диода и резистора RI. Резисторы RI соединены с точкой «S» и через низкоомный резистор R15 с выходом стабилизатора A3. Таким образом, ток в точке «S» является суммой токов через резисторы RI.

В исходном состоянии напряжение на входе микросхемы А1 отсутствует, на всех ее выходах присутствует высокий потенциал, ток через резистор R15 равен 0.

При росте напряжения на входе микросхемы А1 на ее выходах последовательно появляется низкий уровень напряжения, и ток через резистор R15 растет почти равными долями, пропорционально числу сработавших компараторов.

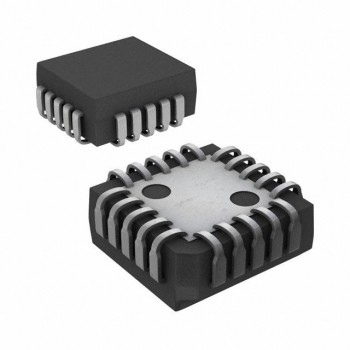

Для преобразования тока, проходящего через резистор R15, в напряжение, используется монитор тока верхнего плеча MAX4172. Выходное напряжение монитора определяется, согласно даташиту MAX4172, следующей формулой:

где

VOUT – выходное напряжение монитора,

ILOAD – максимальный ток через резистор R15,

RSENSE – сопротивление резистора R15,

ROUT – сопротивление резистора нагрузки монитора R16,

К – коэффициент преобразования тока в напряжение MAX4172, равный 10 мА/В.

Для нашего случая

Если мы используем ROUT = 3 кОм, то

Справедливости ради необходимо отметить, что такое использование микросхемы LM3914 является частным случаем, при котором индикаторные светодиоды подключены к выходам через высокоомные резисторы.

Купить LM3914 на РадиоЛоцман.Цены

Купить LM3914 на РадиоЛоцман.Цены