Иногда от любительской радио- или измерительной аппаратуры требуется повышенная стабильность или точность. В этих случаях в необходимых узлах либо применяют специальные термокомпенсированные компоненты, либо используют термостатирование обычных. Второй путь дешевле, заманчивее и перспективнее, а в некоторых случаях он и безальтернативен, если, к примеру, нужен очень стабильный гальванический элемент.

Широкому применению метода мешают, порой, пустяки. То отсутствует под рукой удобный температурный датчик, то жаль тратить время на теплоизолированный кожух для датчика, нагревателя и компонентов.

Появился другой подход. Возьмите компонент, который вам нужно термостабилизировать, подберите подходящий по размеру и конструкции кремниевый биполярный транзистор, склейте их наиболее оптимально с точки зрения теплопередачи и минимума тепловых потерь и разместите этот бутерброд там, где необходимо. Прикройте кусочком поролона или каплей монтажной пены. Осталось подключить транзистор к схеме термостата (Рисунок 1).

|

| Рисунок 1. |

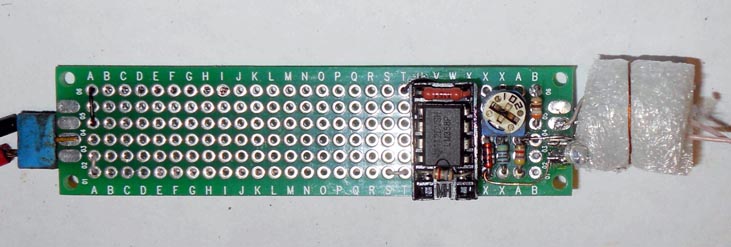

По такой методике, первым делом (Рисунок 2) с помощью транзистора 2SC3311 в корпусе SC-72 был термостатирован датчик температуры LM35DZ в корпусе TO-92.

Полученные результаты:

- температура 65 °C,

- точность поддержания температуры ±0.5 °C,

- средняя мощность 0.4 Вт,

- максимальная мощность при выходе на режим стабилизации 0.6 Вт.

- время выхода на режим не более 2 мин.

Стоимость термостата соизмерима со стоимостью температурного датчика, который в схеме не применялся.

В предлагаемом устройстве используется зависимость прямого напряжения на p-n переходе от температуры. При подаче в цепь базы транзистора постоянного тока на коллекторном переходе выделяется тепловая мощность, пропорциональная этому току и напряжению на коллекторе.

Схема термостата содержит компаратор на операционном усилителе DA1.2, переключатель тока базы (DA1.1), транзистор VT1 (нагреватель-датчик) и RC-цепь временнóй задержки (C1R3). В исходный момент времени температура транзистора ниже заданной, напряжение база-эмиттер выше порога, установленного подстроечным резистором R1, и на выходе компаратора низкий уровень напряжения, который через инвертор DA1.1 поддерживает ток базы транзистора VT1. С повышением температуры кристалла транзистора напряжение база-эмиттер при постоянном токе базы уменьшается со скоростью ~2.2 мВ/°C, и при достижении установленного порога ток базы и, следовательно, ток коллектора, переключаются (компаратором) к низкому уровню. Цепь C1R3 задает время, через которое компаратор перейдет к следующему циклу сравнения. Это время выбрано около 2 с.

Теперь тонкости. При первом включении рекомендуется измерить потребляемый термостатом ток и подобрать резистор R6, чтобы ток был в пределах 100-115 мА. Затем потенциометром необходимо выставить нужную температуру. Транзистор VT1 желательно иметь с максимальным коэффициентом передачи тока (h21Э > 200), если устройство питается от 5 вольт. Это связано с тем, что выходное напряжение высокого уровня ОУ LM358 при таком напряжении питания не превышает 3.6…3.9 В, и обеспечить стабильность базового тока в этих условиях весьма непросто. С ростом напряжения питания требование смягчается. Делитель напряжения R1-R2-R7 в идеальном случае должен регулироваться в пределах 0.55…0.7 В. Температура растет с перемещением движка потенциометра вниз (см. схему на Рисунке 1). Точность термостатирования зависит от стабильности, в том числе температурной, резисторов делителя и напряжения питания.

|

| Рисунок 2. |

Следует упомянуть принцип [1], на котором реализовано вышеописанное устройство и похожую схемную реализацию устройства аналогичного назначения [2].

Литература